筆塗り仕上げのカラーレシピの考え方

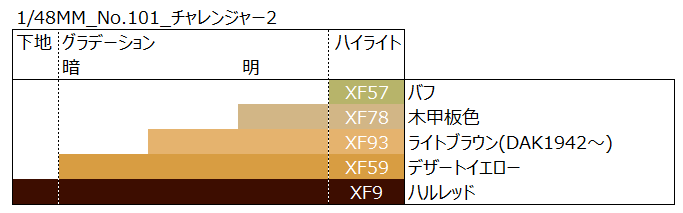

カラーの選択は上図の通りです。ベースは金子先生おすすめのXF9ハルレッドです。ベース色はベタ塗りなので、エアブラシで良いのですが、筆塗り初心者なら練習も兼ねて、筆塗りした方が良いでしょう。メインの筆塗りの塗装色については、今回3色塗ることにしました。通常なら組み立て説明書の指示色LP30ライトサンドを使うのですが、タミヤの水性アクリルには設定が無いので、XF59デザートイエローを近似色として適用します。XF93、XF78は中間、明部分の色としてXF59の上に重ねます。最後にハイライトとして、リベットやボルトの頭やエッジ、ヒンジ等の凸部分にXF57を塗ります。上図の色味ではXF57は暗すぎるかもしれませんが、実物で比較して決めました。

塗料の希釈

塗料の希釈についてですが、一般的に「天気や塗料コンディションに合わせて調整」とか言われます。しかし勘所が分からないうちは、タミヤ水性アクリルの新品10mlに溶剤3mlを機械的に計って塗料瓶に直接薄めて問題ないと思います。この量なら瓶からオーバーフローもしないです。私の場合、ベタ塗であれば、この希釈でエアブラシでも筆塗りでも両方いけます。ここから、さらに薄く塗りたいとか、エアブラシで細吹きするときに、さらに薄める方向で調整して使っています。水性アクリル塗料は特に撹拌不足すると、塗膜性能が出ないので、しっかり撹拌してください。金子先生おすすめしていたWAVEのペイントミキサーは水性塗料の運用にマッチしていてお勧めです。水性塗料は水洗いできる性質から、塗料撹拌後にバケツに張った水を撹拌すればミキサー撹拌部の塗料も落ちます。塗料チェンジ作業の

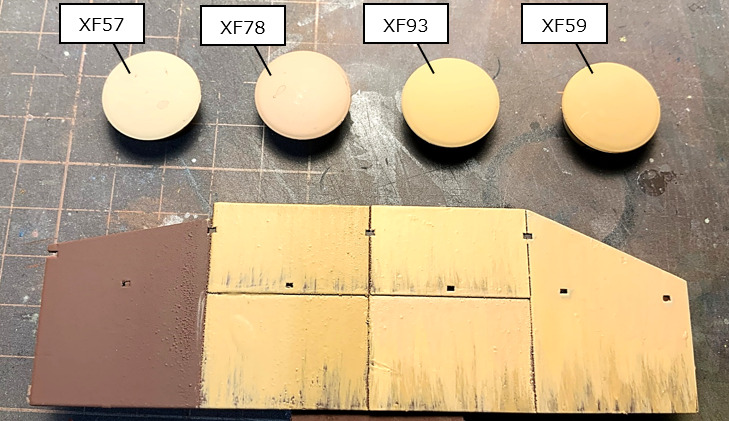

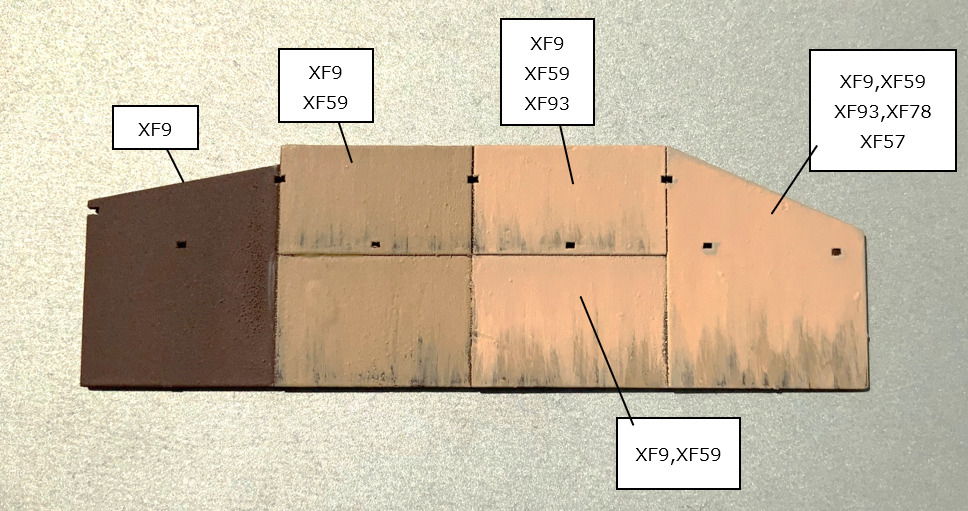

効率が上がり、撹拌不足によるトラブル防止にもなります。上は100均のマグネットで、新色の塗料下す際に一緒に作るカラーチップです。カラーチップ上ではXF57はかなり白っぽいことが、わかります。迷ったら実物ベースで検討しましょう。今回、色テストとして、以下の様にジャンクプラモ部品に塗ってみました。色を重ねると違って見えるので、今回塗ってみました。明部の明度差はもう少しあっても良かったですね。

塗り方のイメージ

筆運びは、基本通り平面は前から後ろへ、傾斜面や垂直面は上から下にまっすぐ刷毛目を少し残しながら光の強く当たるところをイメージして色を塗ります。色を変えて薄く全体を塗って、足りないと思ったら同じ筆運びで塗範囲を重ねて様子を見ながら塗り重ねていきます。最後に面相筆で下写真の青矢印部位(リベットや、ハッチのヒンジ、パネルのエッジ等)の凸部分にハイライト色を乗せていきます。ハイライトが塗れた時点で、ライトサンド単色指示の戦車が、ディテールの強調されたメリハリある戦車に激変します。めっちゃテンション上がる瞬間です。

タミヤやハセガワ等、恰好好い箱絵があれば、とても良い筆のタッチのお手本になります。プロのテクニックで車両が映えるように描いてありますので参考にしてください。

追加の効果と仕上げ

機銃やタイヤ(これは組み立て前に塗り分け)キャンパス部分も塗り分けていきます。このとき、説明書の指示が黒や白の場合、NATOブラックやイグニシアホワイト等、黒や白に近いグレーを使う方がリアリティーが増します。逆に黒は穴の表現、白はライト等ガラスの反射の等、光学的な表現に黒/白に使います。次にデカール張りの後、車両によってはフィルタリングをします。今回の作例ではクレオスのフィルタリキッドバイオレッドを薄く塗りました。戦車のデカールは真っ白とかのマークも多いので、フィルタリキッドで少し色を付けることでデカールの色を車体色なじませる効果が期待でき新車感が緩和できます。最後に艶を整える為に、艶消しクリアーを吹きつけています。